7月8日至9日,受英语教育学院家庭教育研究中心特邀,泉磐教育公益讲师团队带领我院学生开展了四场以 “家庭教育” 为主题的工作坊。本次活动优先面向选修《家庭教育学》课程的学生开放,同时也欢迎学院其他学生报名参与。经自愿报名,全院共有50 余名学生参与了本次活动。两日过后,学员们不但亲身学习了家庭教育的专业知识,掌握了将教育理论应用于生活实践的方法,亦在深刻的自我觉察中实现了个人成长。

导师领航,沉浸体验,深探教育肌理

凭借深厚的专业积淀与丰富的实践经验,泉磐教育的黄祖娟、李绮萍、钟映荷与李更新老师为学员们开启了一扇探索家庭教育奥秘的大门。四位老师精心设计了丰富多样的活动,引导学员在沉浸式学习中深入挖掘家庭教育的内涵,洞察自己的成长轨迹,了解与家人、学生、家长等不同群体沟通的实用技巧,思考家庭与教育领域“科学而有智慧的爱”的特质。

课堂精彩瞬间

积极参与、坦诚分享,共创活力课堂

在累计12小时的工作坊中,学员们通过充实紧凑的互动对“正面管教”“倾听与鼓励”“心理营养”等家庭教育核心理念形成真切认知。首日上午,学员们通过写下自身20个优点、交流课程期待、制定班约分工及模拟家庭组建等游戏破冰互动,既发掘彼此闪光点、快速建立联结,也对理想家庭教育模式展开了生动探索。

破冰欢乐时刻

下午,老师们通过趣味测试生动阐释顶牌理论。该理论将生活态度取向划分为四种典型类型,每种类型在养育实践中既有独特优势,也存在改进空间。在老师引导下,同类型学员组成小组。互相交流生活体验后,各组创作海报总结人格特征,直观展现顶牌对养育风格的影响,并进行现场展示与宣言。这一过程不仅深化了学员自我认知,更揭示出家庭幸福感与父母人格特质及行为调整的内在联系。

各组集体创作创意海报

次日上午,老师们以轻松的手指游戏为切入点,引导学员深入探讨各类管教方式的优劣。通过系统分析惩罚的4R特性(愤恨Resentment、反叛Rebellion、报复Revenge、退缩Retreat),学员们认识到:频繁惩罚虽见效快,却会给孩子带来负面感受,长期效果不佳。随后,课程聚焦"私人逻辑"概念——这种影响个人感受与判断的内在机制,既受管教方式塑造,也能通过积极管教调整关键环节,从而产生良性改变。

游戏点燃热烈讨论

随后,学员们深入研习行为分析"冰山理论",掌握从行为表象洞察深层归属感和价值需求的能力。通过解读孩子行为背后的心理动机等深层意蕴,家长得以真正走进孩子内心,精准弥补其价值缺失。各位老师进一步解析了沟通五层次理论,指导学员建立、发展、维护深度沟通的技巧。在绘制理想/现实中的父母/孩子海报时,学员们深刻体悟到情感期待的双向性。最后,结合"掌心里的大脑"理论,学员们实践了情绪管理与正念技巧,学会运用积极心理暗示维持积极心态,促进持续成长。

学员们深入学习、交流理论知识

活动现场,老师们还精心设计多轮角色扮演,让学员亲身体验启发式提问与命令式要求、共情回应与自我中心答复、真诚鼓励与空洞表扬之间的本质区别。在真情实感与欢声笑语中,家庭教育理论走出专著,生动落地。学员们不仅掌握了缓解家庭矛盾的具体方法,更在实战中培养了尊重,信任他人、深度换位思考的能力,切身感受到给予孩子恰当心理滋养的重要性。这种参与式学习让各位准教师对教育实践有了更立体的认知,为未来的教育工作注入新的思考维度。

角色扮演精彩瞬间

学员心声,收获与反思

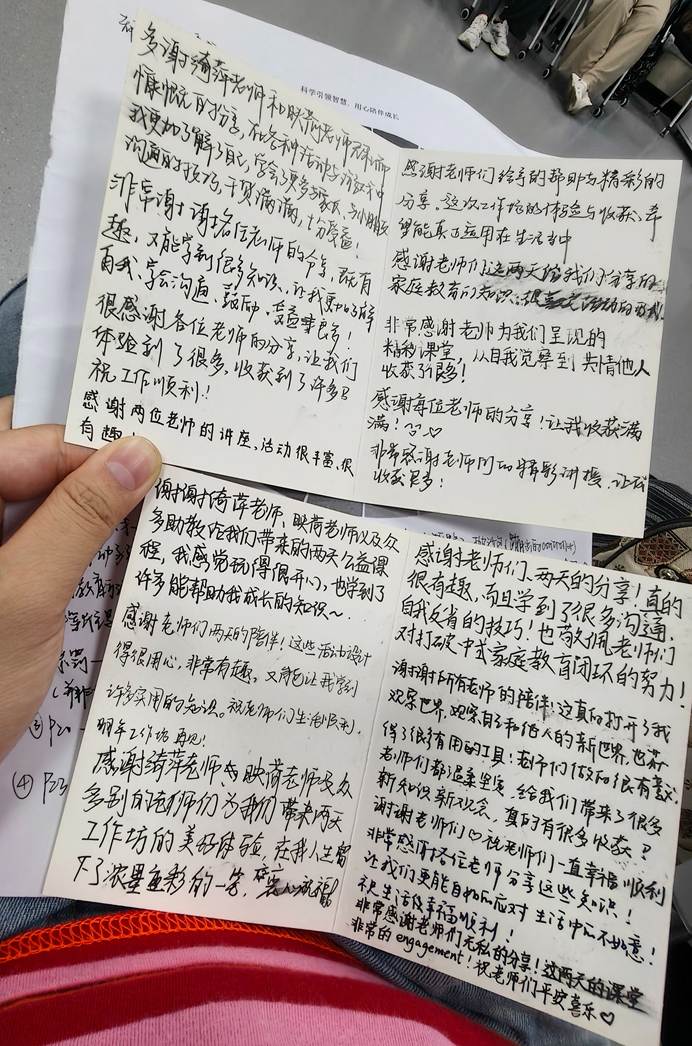

在工作坊结束后,学员们通过微信、明信片等方式分享了各自的感受和收获:

“我觉得这两天的收获更多的是知行情意下方的情意,更多的是人格的发展和完善,而这些是最底层的,也是自我到达一定阶段后必须突破的瓶颈。我们过去都偏向于‘知识改变命运’,所以拼命学,觉得学得越多,越好就一切都好起来。但现实往往是我们学得好,不一定就过得好,因为我们在过程中忽视了自我,自我的探索,自我创伤疗愈等等。这些才是真正问题的根源,是藏在冰山下的不容易被看到的,而知识和行为更像是表征,冰山能够被看到的一角。”

“这两天老师分享了很多在职场、社会上的人生经验,也让我觉得自我人格的发展和自身的变现能力非常重要,我也需要不断探索和挖掘自身的优势,找到自我,绽放自我,在滚滚浪潮中活出自我。特别感谢祖祖老师和她的团队,给我们带来了很精彩、很开阔视野的活动,也非常感谢小摄影师弟弟,我在他身上也看到了更多未来的希望,看到了一个优秀的家庭教育模范!最后,我也想感谢自己,感谢自己当初选择了参加工作坊,感谢这一路走来自己对自己所有的支持和鼓励!”

“两天的工作坊我觉得是实现了我来这里的初心的:更加觉察到家庭的困境,并找到一些解决方法,不那么无力。甚至远超我想要的的答案,也让我更加看清了自己,知道自己想要什么,知道自己以后想当什么样的父母......”

“两天的家庭教育学工坊结束了,给我最大收获的是‘共情四部曲’中启发式提问部分,祖祖老师对我提问的回答。在过去,大家都强调共情,反复说要做到真正的感同身受,但是当自己尝试共情他人时,常常希望给他人建议,希望能够帮到对方,也因此常常忽略了对方真正的需求及意愿。启发式提问并不是从共情者的角度思考,而应该真正站在对方的角度去思考,提出对方在情绪下能接受的方式,或者由被共情者提出。当我们真的看到了对方的情绪,我们也真正地站在了ta的旁边。而在不同的关系中,启发式提问也会有不同的运用,在朋友之间,通过询问‘我能为你做什么’,可以了解对方的需求。在许多的情况下,或许让情绪多停留一会,不要着急着“解决问题”能够让事情变得更顺利。人的一生都在追寻归属感和价值感,或许当情绪得到了共情,这便是对归属感的一种追求。怎么更好地共情这个问题困扰了我很久,今天能够有所启发,对我而言是很大的收获,我已经迫不及待想要实践了!”

学员感谢贺卡

在收到学员们深刻动人的反思后,老师一一回应并寄语学员们:

见天地,知敬畏所以谦卑;

见众生,懂怜悯所以宽宏;

见自己,明归途所以豁达。

我们的互动是见众生的一个维度。无论见天地还是见众生,都是为了遇见那个本自具足的自己。

结语

为期两天的工作坊,不仅是一次知识的传递,更是一场心灵的共振与自我的深度探索。学员们真挚分享,字里行间闪烁着觉察的灵光。这份满载着感动与实践勇气的经历,必将内化为学生们成长路上最坚实的基石。它不仅助力他们成为更优秀的教育工作者,更将指引他们在未来的人生角色中,以更完整的人格、更深厚的共情与更清晰的自我认知,去影响和点亮更多的生命。

学院将继续搭建这样启迪心智、连接灵魂的平台,助力每一位学子在教育这片广阔的天地中,不断探索,持续成长,最终成为能够引领未来的卓越教育力量。

工作坊结束后,满怀感激的学员们自发众筹,为讲师们献上了承载心意的鲜花与卡片,为这段共同成长的旅程画下了温暖的句点。

班级合影

(初审:李敏嘉 复审:刘之远 终审:骆银花)